Los

aztecas también tenían su deporte como baloncesto llamado:

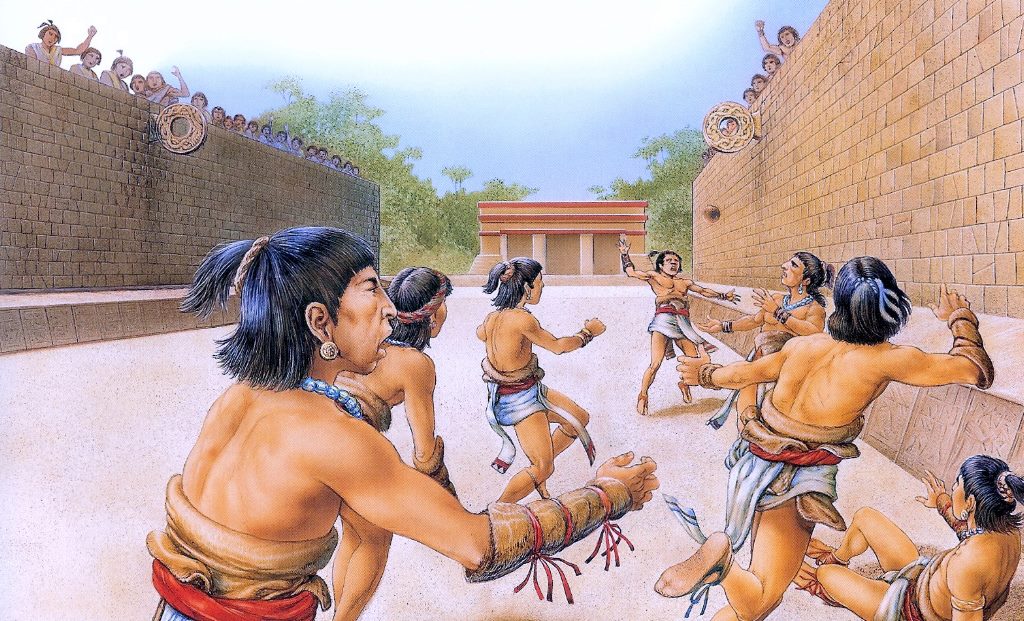

JUEGO DE PELOTA

Quieres conocer la preparación de un jugador y su final?

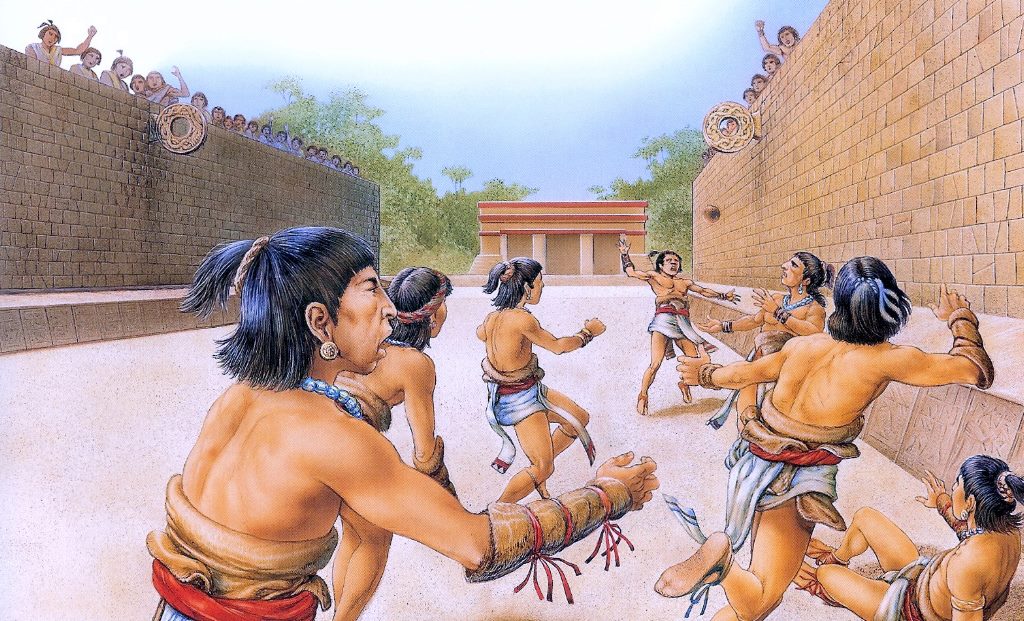

Desde las primeras horas de la mañana, después de que el

personaje se había purificado en las aguas de un río cercano, los dos servidores se afanaban por

vestirlo y sahumarlo con el oloroso copal; ahora, después de sujetarle el

protector que cubría la cintura le ataban una tira de cuero que protegía los

glúteos, y una especie de rodillera, hecha también de la piel de un venado, que

evitaba las heridas cuando el ágil jugador se tiraba al piso para golpear la

pelota con la cadera.

Desde hacía muchos siglos, en toda la

región se practicaba el ritual del juego de pelota, que atraía a los vecinos

del lugar a vitorear las hazañas de estos heroicos jugadores.

Los edificios se construían con normas especiales; el patio central no tenía ningún techo que lo cubriera, por

lo que el juego se realizaba al aire libre y a la luz del sol, significaba el

firmamento, por tanto el pasillo central, donde se enfrentaban los jugadores

tratando de golpear la pelota con la cadera o antebrazo, se pensaba que era el

camino que seguían los dioses del firmamento protegiendo el movimiento del sol

o impidiéndolo.

En los dos extremos de la cancha se

ubicaban los cabezales, donde se reunían los jugadores de ambos equipos para

cambiar de posición o recibir indicaciones y dar continuidad al ceremonial.

En los dos extremos de la cancha se

ubicaban los cabezales, donde se reunían los jugadores de ambos equipos para

cambiar de posición o recibir indicaciones y dar continuidad al ceremonial.

Ocho Conejo escuchaba el rítmico

sonar de los tambores, cuya música precedía el juego y atraía mágicamente la

atención de los dioses, para que al iniciarse la acción los hombres y las

deidades estuvieran pendientes de su desarrollo. Finalmente, sus ayudantes

concluyeron con el laborioso cuidado de colocar los protectores, y el jugador

estaba listo para enfrentar su destino.

La fecha en que se realizaba esta

compleja ceremonia deportiva correspondía al tiempo en que deberían llegar las

lluvias; el tiempo caluroso había agotado a la gente, era necesario asegurarse

de que el patrono celeste, encargado de traer el agua que calma la sed de la

tierra, llegara puntualmente pero, sobre todo, que no viniera con demasiada

violencia como en aquel tiempo en que las tormentas arrasaron con los pueblos

de las montañas y los cadáveres fueron llevados por el indomable río, que en su

crecida había inundado los campos de cultivo y destruido las casas de los

agricultores.

Para esta ocasión asistieron ocho

jugadores que representaban cada uno las esquinas del mundo, era importante

para todos conocer el destino que aguardaba el universo en el cambio de

estación; las secas terminaban y llegaban las aguas, había entonces que saber

con precisión si habría obstáculos para la feliz continuidad de la existencia.

Los caracoles sonaron y todo el mundo puso atención en el sacerdote principal,

que llevaba en sus manos la sagrada pelota de hule.

La música cesó y se hizo un mágico

silencio, Ocho Conejo fue el primero en dar el golpe con su cadera, iniciando

así el rítmico y violento transcurrir del juego; los ocho jugadores, cuatro de

cada bando, se habían vestido con los ornamentos que los identificaban como

dioses vivos, como deidades que se hallaban en cada uno de los rumbos del

universo; nuestro personaje traía en su cinturón protector el signo del

movimiento, que entre los hablantes de náhuatl se llama ollin, considerándolo como su amuleto que le infundía la fuerza para dar los golpes más fuertes, y

hacer que la pelota llegara cerca del cabezal.

La música cesó y se hizo un mágico

silencio, Ocho Conejo fue el primero en dar el golpe con su cadera, iniciando

así el rítmico y violento transcurrir del juego; los ocho jugadores, cuatro de

cada bando, se habían vestido con los ornamentos que los identificaban como

dioses vivos, como deidades que se hallaban en cada uno de los rumbos del

universo; nuestro personaje traía en su cinturón protector el signo del

movimiento, que entre los hablantes de náhuatl se llama ollin, considerándolo como su amuleto que le infundía la fuerza para dar los golpes más fuertes, y

hacer que la pelota llegara cerca del cabezal.

La pelota estaba hecha de ese

material lechoso que escurría de ciertos árboles de la selva, a los que se

hacía una incisión con las hachuelas de piedra, permitiendo que el líquido

escurriera durante varias lunas. Después de que se le recolectaba, se vertía en

ollas de agua hirviendo, donde se mezclaba con algunas hierbas que sólo los

sacerdotes conocían.

Pacientemente, uno de los ancianos

que desde niño adquirió la experiencia de elaborar las pelotas siguiendo las

instrucciones que le había dado su padre, tomaba de la olla uno a uno los

trozos de hule, estirándolos hasta formar bandas delgadas con las que daba

forma a una esfera, enrollándola con el lechoso material hasta que adquiría el

tamaño requerido. Con una navaja se punzaba la pelota para sacarle el agua que

hubiera quedado aprisionada. El grupo de trabajadores que había participado en

todo el proceso contemplaba con admiración la forma en que aquel anciano rebotaba la pelota, al tiempo que les explicaba la calidad que debería tener

este valioso objeto.

Pacientemente, uno de los ancianos

que desde niño adquirió la experiencia de elaborar las pelotas siguiendo las

instrucciones que le había dado su padre, tomaba de la olla uno a uno los

trozos de hule, estirándolos hasta formar bandas delgadas con las que daba

forma a una esfera, enrollándola con el lechoso material hasta que adquiría el

tamaño requerido. Con una navaja se punzaba la pelota para sacarle el agua que

hubiera quedado aprisionada. El grupo de trabajadores que había participado en

todo el proceso contemplaba con admiración la forma en que aquel anciano rebotaba la pelota, al tiempo que les explicaba la calidad que debería tener

este valioso objeto.

El juego requería de un arduo

entrenamiento. Los jugadores habían de ser ágiles, poseer una mirada de jaguar

y la destreza de los monos, ya que saltaban para enfrentar la pelota con su

cadera, dando el golpe en el lugar preciso, donde se localizan los huesos más

fuertes de la cintura; si la pelota pegaba en los muslos provocaba brutales

moretones, incluso podía romper los huesos de la pierna, o peor aún, si

golpeaba en las cercanías del estómago o el hígado, podía hacer estallar las

vísceras del jugador. Se sabía de algún torpe participante que enfrentó la

pelota con el pecho y murió de manera instantánea, pues a causa del golpe su

corazón se había detenido.

El juego requería de un arduo

entrenamiento. Los jugadores habían de ser ágiles, poseer una mirada de jaguar

y la destreza de los monos, ya que saltaban para enfrentar la pelota con su

cadera, dando el golpe en el lugar preciso, donde se localizan los huesos más

fuertes de la cintura; si la pelota pegaba en los muslos provocaba brutales

moretones, incluso podía romper los huesos de la pierna, o peor aún, si

golpeaba en las cercanías del estómago o el hígado, podía hacer estallar las

vísceras del jugador. Se sabía de algún torpe participante que enfrentó la

pelota con el pecho y murió de manera instantánea, pues a causa del golpe su

corazón se había detenido.

Por todo ello los jugadores debían

proteger sus órganos más delicados con gruesos cinturones, rellenos de tela y

cubiertos de piel, que amortiguaban el peligroso impacto de la pelota. El

cuidado de los antebrazos se lograba con bandas hechas también de algodón y de

cuero, mientras que las manos se envolvían con tiras de piel de venado, muy

curtidas. De este material se hacían las bandas que sujetaban los glúteos para

impedir que en las caídas y santones, esta parte del cuerpo sufriera daños. Los

talones y las rodillas se envolvían también con pedazos de cuero.

Los asistentes-al juego se

emocionaban con la habilidad de los participantes en este deporte; para el

pueblo en general, ellos eran dioses vivientes que tenían la delicada misión de

mostrar las intenciones de las deidades; algunas de éstas buscarían el fin del

universo; otras, por el contrario, trabajaban denodadamente por ofrecerles

todos los elementos que requerían para su subsistencia, y el agua, siendo

preciado líquido, era uno de los más importantes para la continuidad de la

vida.

Durante muchas jornadas se veía y se

oía el golpetear de la pelota, y en cada vaivén los sacerdotes, aquellos que se

encargaban de leer en esos movimientos la acción y el designio de los dioses,

intercambiaban entre sí sus impresiones y consultaban el firmamento buscando

los signos que les ayudaran a interpretar el significado del juego de ese día.

El equipo de Ocho Conejo empezó a dar

muestras de cansancio, mientras él les alentaba con palabras valerosas,

amenazando a los cobardes y exaltando el destino luminoso de aquel que

alcanzara el movimiento vital que hiciera posible la llegada precisa de las

lluvias.

El equipo de Ocho Conejo empezó a dar

muestras de cansancio, mientras él les alentaba con palabras valerosas,

amenazando a los cobardes y exaltando el destino luminoso de aquel que

alcanzara el movimiento vital que hiciera posible la llegada precisa de las

lluvias.

El destino en ese día marcó el final

de una carrera de triunfos: Ocho Conejo saltó para recibir la pelota que desde

atrás había lanzado el más ágil jugador del equipo contrario, y al golpear la

pelota, ésta tomó otra dirección, provocando en el público un grito lastimero;

de inmediato los sacerdotes ordenaron que el juego terminara, habían observado

con terror que la pelota marcaba el fatal designio.

El jugador, agitado y sudoroso, enfrentó

con orgullo su destino, mientras los asistentes se preparaban para la brutal

ceremonia. El sacerdote principal indicó al líder del equipo contrario que

sujetara por los brazos a Ocho Conejo cuando éste se hubo aposentado en la

piedra sagrada. Finalmente, aquel momento que esperó siempre, desde que

aprendió los primeros movimientos del juego, estaba por llegar, su respiración

agitada denotaba su miedo, pero su rostro impávido sacó de lo más hondo de su

interior la hombría que le había identificado desde siempre y que le había

convertido en el héroe de la chiquillada que le seguía animadamente cuando

caminaba por el mercado o cruzaba por la ciudad.

Otro de los jugadores le espetó

palabras de valor, mientras que el supremo sacerdote, que sujetaba el cuchillo

de sílex con la mano derecha, mientras que con la izquierda sujetaba su

cabellera, enterró de un golpe el navajón en el punto preciso, donde está la

vena que nutre de sangre nuestro cuerpo, cortando así la vida de Ocho Conejo,

para posteriormente, de manera muy ágil, cortar por el frente y concluir

desprendiendo la cabeza de la columna vertebral.

La sangre brotaba incontenible,

mostrando al pueblo que así llegaría la lluvia que tanto esperaban. La cabeza

fue levantada en alto y algunas gotas de sangre cayeron sobre la pelota. La

destrucción del universo se había conjurado, Ocho Conejo se uniría al sol con

un destino glorioso, destino que tenían todos los jugadores que habían

ofrendado su vida para evitar el final de la creación de los dioses.

El juego de pelota, en su

interminable sucesión, como un ceremonial de vida y muerte, constituía uno de

los elementos más importantes en la trama que hombres y dioses habían

entretejido.

Fuente: Pasajes de la Historia No. 5 Los señoríos de la Costa del

Golfo / diciembre 2000

... como oyó la nueva, Moctecuhzoma

despachó gente para el recibimiento de Quetzalcóatl, porque pensó que era el

que venía, porque cada día le estaba esperando, y como tenía relación que

Quetzalcóatl había ido por la mar hacia el oriente, y los navíos venían de hacia

el oriente, por esto pensaron que era él...

... como oyó la nueva, Moctecuhzoma

despachó gente para el recibimiento de Quetzalcóatl, porque pensó que era el

que venía, porque cada día le estaba esperando, y como tenía relación que

Quetzalcóatl había ido por la mar hacia el oriente, y los navíos venían de hacia

el oriente, por esto pensaron que era él...